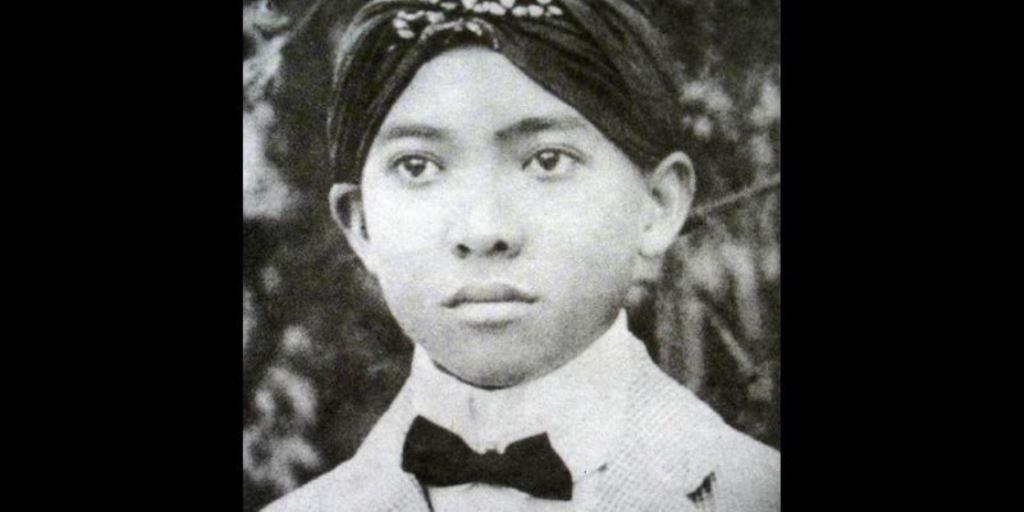

Mengenang Ideologi Soekarno Muda

Diposting: 30 May 2021

Oleh: Teguh Santosa, Mantan Wakil Rektor Universitas Bung Karno, Ketua Umum JMSI

Sebentar lagi rakyat Indonesia akan mengenang Hari Pancasila, 1 Juni yang tentu saja akan mengenang pencetusnya yakni Bung Karno (BK). Pada saat bersamaan situasi politik kaum Soekarnois terbelah memanas karena terkesan rivalitas pewaris ideologi Marhaenisme menuai kecemasan publik antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo.

Klaim Marhaenisme ini baru saja disematkan ahli politik Dhaniel Dhakidae pada PDIP sebagai pewaris sah Marhaenisme sampai saat ini. Apakah ideologi Marhaenisme itu?

Apakah Puan Maharani versus Ganjar melakukan rivalitas karena pertarungan tafsir baru ideologi Marhaenisme? Apakah pengikut Puan dan Ganjar terbelah secara ideologis seperti pengikut Stalinism versus Trotskyism dulu di Rusia? atau keterbelahan pengikut Tan Malaka versus BK diawal Revolusi Kemerdekaan kita?

Meninjau pikiran BK untuk melihat ideologi Bung Karno sangat penting kita lakukan. Selain kontribusi pikiran ideologi Bung Karno (BK) sangat besar bagi kemerdekaan dan perjalanan bangsa, suksesi ideologis via PDIP kedepan juga sangat penting diketahui rakyat. Pikiran-pikiran BK berkembang dalam dua tahapan, yakni BK Muda dan BK Tua.

BK muda adalah fase sebelum dia menjadi presiden sedangkan BK tua setelah dia menjadi presiden. Pembagian seperti ini untuk menyederhanakan saja. Bahwa pikiran BK muda lebih sebagai pergolakan pemikiran, original dan unique sedangkan BK tua sudah bercampur dengan pragmatisme kekuasaan, seperti akomodasi politik dan lainnya.

Pada masa BK muda, tiga fase penting mengantarkan dirinya sebagai pemikir ideologis. Pertama adalah interaksinya dengan Tjokroaminoto, kedua adalah pemenjaraan di Sukamiskin, dan ketiga adalah di masa pembuangan di Ende dan Bengkulu. Kita akan melihat fase-fase ini, setidaknya sebagai sebuah refleksi ketika pikiran-pikiran Si Bung masih murni, masih perawan.

Dalam fase ini ada tiga naskah besar yang cukup untuk mewakilinya yakni, esai BK tahun 1926 "Nasionalisme, Marxisme dan Islamisme", pledoi BK di pengadilan Bandung tahun 1930, "Indonesia Menggugat" dan esai BK tentang "Islam Sontoloyo". Artinya cukup untuk melihat utuh pemikiran BK ketika muda tersebut. Marilah kita lihat ideologi BK.

Nasionalisme

Persentuhan politik BK diawal kehidupan remajanya menghasilkan pluralisme keyakinan politiknya. Pluralisme bukan pluralistik. Arfandi Cenne dalam Pemikiran Politik Soekarno Tentang Nasakom (2016) mengatakan itu sebagai eklektik, tapi Saya lebih memilih pluralisme. Pluralisme artinya Sukarno benar-benar percaya bahwa ada tiga "isme" yang mampu bersatu membebaskan Indonesia; Islamisme, Marxisme, dan Nasionalisme. Islamisme tentu merupakan isme awal interkasi BK dengan Tjokroaminoto, guru politik pertama dan mertuanya diusia belia. Tjokro mengajar Islam sebagai alat pembebasan atas penderitaan rakyat dan perjuangan pembebasan itu bersifat internasional.

Bersamaan dengan Islamisme, BK berinteraksi dengan senior-senior anak kos di kediaman Tjokroaminoto, di Surabaya yang kemudian tumbuh dalam isme lain yakni Sosialisme. Tokoh-tokoh utama Sosialisme adalah Muso, Sneevliet, Alimin, Tan Malaka, dan Samaun. Mereka yang gigih menggerakkan massa buruh pelabuhan, kereta api, dan perkebunan saat itu sebagai aktifis Sarekat Islam (SI).

Dalam tubuh SI saat itu ada tokoh-tokoh yang hanya memanfaatkan SI sebagai "kuda Troya" untuk memasarkan Sosialisme yang dibawa Henk Sneevliet sebagai ideologi penggerak. Namun, ada juga yang meyakini Sosialisme itu sama dengan Islamisme seperti Haji Misbach di SI Solo. Di sisi lainnya, Tan Malaka yang komunis meminta sinergitas politik Islam dan Komunisme terjadi.

BK ketika mahasiswa di Bandung berinteraksi dengan tokoh-tokoh yang juga beragam. Selain tokoh-tokoh Islam, seperti A. Hassan, Persis bertemu juga tokoh-tokoh nasionalis seperti pendiri Indische Partij, Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Tentang nasionalisme ini juga mungkin karena bersentuhan dengan organisasi Budi Utomo, Jong Java, dan situasi dunia paska perang dunia pertama-kekalahan Dinasti Ustmaniyah Ottoman telah membuat negara-negara Islam di Arab dan Asia terbagi dalam satuan negara berbasis nasional maupun tanah air. Istilah cinta tanah air menjadi gerakan di mana-mana melawan penjajah.

Nasionalisme bagi BK sesungguhnya kurang memiliki batas yang jelas. Disatu sisi Bung Karno merujuk pada Ernest Renan bahwa Nasionalisme terjadi karena kesamaan sejarah dan kesamaan cita-cita. BK Dalam terminologi Ben Anderson atau Ernest Gellner merujuk pada teori modernitas, kebangsaan itu hanyalah produk modernisasi atau industrialisasi. Namun, ketika BK menulis "Naar Het Bruine Front" di tahun 1927, BK merujuk pada pembedaan warna kulit, kulit putih (asing) versus kulit cokelat (pribumi).

Hal ini merujuk pada teori biologi atau sosio-biologi. Hitler dulu menggunakan teori biologi ras, yang menerangkan usul Bangsa Jerman sebagai ras Aria untuk membangun nasionalisme Jerman. Namun, menurut BK nasionalisme Hitler adalah fasis dan Jingoisme, dia tidak sepakat. Nasionalisme digunakan BK untuk mengikat kelompok ideologis lainnya dalam persatuan perjuangan. Namun, dalam versi lain berimpit sebagai Marhaenisme.

Marhaenisme

Marhaenisme adalah nasionalisme versi BK, dalam sebuah versi, Marhaenisme ini menjelaskan tentang konsep "self-reliance" (kemandirian) tentang sosok yang mengkonsumsi apa yang diproduksinya. Namun, versi lain seperti dalam "Indonesia Menggugat" Marhaenisme juga merujuk pada buruh perkebunan gula yang tertindas. Kadangkala BK menggunakan istilah Kromo dan Marhaen sebagai substitusi, kadang keduanya eksis.

Marhaenisme dalam komparasi perjuangan kaum buruh di Eropa, dalam pisau bedah Sosialisme ataupun Marxisme tidak berimpit namun, BK memaksakan agar bisa diterima sebagai sebuah tesis. Memang kala itu Sosialisme di luar eropa seperti di Rusia apalagi di negara-negara jajahan, yang agraris, kesulitan merekonstruksi dialektika sejarah materialisme berbasis petani kecil (bukan buruh) versus kapitalis.

Dalam "Indonesia Menggugat" dengan sekitar 70 pemikir Barat sebagai referensi yang digunakan BK menjawab pertanyaan mengapa dia berjuang dan untuk siapa dia berjuang. BK menunjukkan vis a vis rakyat tertindas melawan kapitalisme dan imperialisme tidak menggunakan pisau analisa Marhaenisme.

Mayoritas pisau analisa yang digunakan adalah sosialisme dan Marxisme. Namun, ketika menjelaskan kaum Marhaen harus bergerak melawan penjajah secara radikal dan revolusioner, BK secara "self-proclaimed" coba mensejajarkan atau mengkomparasi perjuangan kaum buruh di Belanda dengan kaum Marhaen di Indonesia saat itu.

Misalnya, ketika BK menjelaskan soal upah, BK menunjukkan struktur Kapitalisme dan Imperialisme yang meletakkan buruh hanya sebagai penyedia tenaga kerja murah dan sebagai pasar/penyerap kelebihan pasar produk-produk Belanda.

Dalam struktur Kapitalistik, investasi/modal dan infrastruktur tidak dimaksudkan untuk mensejahterakan rakyat melainkan hanya berfungsi untuk mempercepat eksploitasi sumber daya alam saja.

BK memperlihatkan 70 persen hasil kekayaan penjajahan di bawa ke Belanda. Sebaliknya, upah buruh pabrik gula per hari saat itu 0,45 gulden untuk lelaki, 0,35 gulden perempuan dan harga beras 0,07 gulden per kg. Artinya upah buruh setara dengan 6 kg beras.

Kejahatan imperialism (tua dan modern) itu, selain soal akumulasi kapital, penindasan buruh dan pencarian pasar bagi "over supply" produk-produk di Belanda maupun negara barat juga menghancurkan budaya rakyat. BK mengatakan Imperialisme memporak-porandakan seluruh sistem sosial. Ahli-ahli sosial barat maupun kaum agamawan mereka kemudian menjustifikasi bahwa sudah sepantasnya penjajahan itu diterima sebagai bagian mendidik bangsa rendahan seperti Indonesia. BK menolak persepsi "kasta rendah" yang coba dibentuk kaum penjajah terhadap rakyat Indonesia.

Dalam perspektif teori post-kolonial, intelektual barat memang dibiayai oleh kapitalis penjajah untuk melakukan stigmatisasi dan stereotifikasi bangsa kita sebagai bangsa inferior, kasta rendah, kanibal, tahayul, pemalas dan lainnya. BK, sebagaimana kemudian hari Edward Said, ahli teori post-kolonial, menuduh argumen ahli barat itu bahwa, stigmatisasi itu memang diperlukan mereka untuk menciptakan ketergantungan permanen, dan kerusakan total budaya bangsa harus terus menerus dipelihara agar harga diri kita musnah dan kemandirian. Apalagi rasa ingin merdeka tidak pernah terpikirkan lagi.

Dari konstruksi di atas, dimana Sosialisme dipakai sebagai pisau analisa sedangkan Marhaenisme digunakan sebagai isme pemersatu rakyat kecil terjajah maka, Marhaenisme kemudian berkembang sebagai mixed atau bercampur antara Nasionalisme dan Sosialisme.

Anti Kapitalisme dan Oligarki

BK, meminjam pikiran Multatuli, telah menunjukkan bagaimana beda imperialism tua dan modern. Imperialisme tua bagaikan penghisapan di hilir ketika semua kekayaan terkumpul dari ranting dan cabang-cabang pada pusatnya. Sedangkan imperialisme modern, mesin penghisap itu mempunyai pipa-pipa penghisap langsung ke cabang-cabang dan ranting-rantingnya sehingga tidak ada yang tersisa.

Era tua meliputi VOC dan kulturstelsel telah melumpahkan dan melumatkan bangsa kita, termasuk kaum feodal, yang sebelumnya cukup mewakili kaum menengah pribumi. Namun, imperialisme modern, jaman "open policy", dimana modal dan investasi menjadi kata kunci, kehancuran bangsa kita semakin babak belur lagi.

Pada 1870, era kapitalisme modern, ditandai dengan liberalisasi modal. Negara tidak berhak lagi mengatur siapa yang mengontrol eksploitasi di bumi kita ini.

Sehabis era kulturstelsel, melalui UU Agraria (Agrarische Wet) dan UU Perkebunan Gula (Suikerwet), pemilik modal Belanda dan Eropa bebas berinvestasi. Pada fase ini negara sudah mulai didikte oleh kaum Oligarki Belanda dan Eropa. Gubernur Jenderal sudah mulai diatur pemilik modal dalam skenario "return to capital" yang memanjakan investor. Jika di Belanda dan Eropa, era ini ditandai dengan demokrasi, akibat meletusnya Revolusi Prancis, 1879, yang mendorong kebebasan rakyat berserikat dan berkumpul sebaliknya tidak terjadi di negeri jajahan.

Pada pledoinya, BK menunjukkan Kapitalisme/Imperialisme modern ini harus dihancurkan. BK ketakutan jika Kapitalisme ini terus berlanjut, suatu waktu akhirnya hanya menyisakan sampah. Indonesia sudah tidak punya kekayaan lagi. Sebab, dalam analisa Marxian, akumulasi modal terus menerus dikuasai pemodal karena surplus kapital (value added) dari produksi serta hubungan produksi (relations of production) tidak dikontrol oleh kaum buruh. Dalam penjajahan, kaum Marhaen tidak mengontrol surplus ekonomi yang dieksploitasi negara dan swasta asing itu.

Menyetir perbandingan gerakan kaum buruh SDAP Belanda yang ingin mensejahterakan buruh melalui perebutan kekuasaan negara secara legal, BK juga ingin mensejahterakan rakyat melalui perebutan kekuasaan secara legal yakn, melalui Indonesia merdeka. Namun, di Belanda legal yang dimaksud adalah adanya demokrasi, yang mana buruh bebas mengorganisasikan permusuhan dengan kaum Oligarki dan Kapitalis, termasuk di luar parlemen. Menurut BK adalah hak kaum Marhaen pula memusuhi penjajah dan penjajahan. Pikiran BK ini menyebabkan dia divonis empat tahun penjara di Bandung.

Sikap terhadap Islamisme

BK muda adalah seorang arsitek yang mampu meletakkan komponen bangsa yang harus terdesain bersatu. Tentu dia juga arsitek benaran, alumni ITB. Islamisme dipercaya BK mempunyai jawaban untuk melawan penindasan. Namun, BK lebih percaya pada Sosialisme. Tentu saja ini keniscayaan karena Islamisme mengalami kemerosotan setelah kekalahan Khalifah Ustmaniyah dalam perang dunia pertama. Sebaliknya, Sosialisme mulai berjaya, khususnya setelah keberhasilan Revolusi Bolshevik di Rusia.

Baik di dalam esai "Nasionalisme, Marxisme dan Islamisme", 1926, Pledoi "Indonesia Menggugat", 1930 maupun surat-surat atau tulisan tentang Islam dari Ende dan Bengkulu menunjukkan BK percaya kemampuan ideologi Islam tersebut, sebagai sebuah "worldview". Misalnya, Partai Sariket Islam (PSI), sebuah partai yang didirikan Tjokroaminoto sebagai kelangsungan Syerikat Islam (SI) sering dikutip BK dalam pledoinya sebagai Islam yang revolusioner, ditiru PNI. Sebaliknya, kritik BK terkait masyarakat Islam dan ulamanya acapkali dilontarkannya. Terkait yang terpasung dengan Islam sebagai ajaran ritual semata, yang kurang menggali Islam sebagai ajaran revolusioner.

Persatuan Nasional yang Temporer

BK yang memproklamasikan dirinya dan PNI radikal serta revolusioner di dalam pledoi "Indonesia Menggugat", faktanya belum mempunyai basis massa yang jelas. Sebab, PNI baru saja akan berkembang saat itu untuk menjadi gerakan massa rakyat, meniru metoda Komunis dan Syerikat Islam. Belanda sendiri menuduh BK dan PNI-nya merupakan kelanjutan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang baru saja dibubarkan Belanda karena memberontak (1926).

Kehadiran PNI tentu penting bagi BK untuk mengkonsolidasikan kekuatan massa aksi di luar penggalangan berbasis Komunisme dan Islamisme. Hal ini pula yang menjadi kekuatan posisi tawar BK menggalang kekuatan perlawanan terhadap imperialisme Belanda.

Massa aksi yang dibayangkan BK tentunya bukan massa aksi kaum proletar yang dilukiskan Karl Marx di Eropa. Tesis Sosialisme atas perebutan kekuasaan akan terjadi sendirinya dengan bersatunya kaum buruh dan merebut kekuasaan dari kaum kapitalis, pada fase Kapitalisme yang matang. Pemahaman BK juga tidak sama dengan yang dianjurkan Trotskyism untuk kerjasama buruh (dominan) dengan massa petani, dalam konsep "permanent revolution", di negara model Rusia atau negara lainnya yang belum berada pada fase industrialisasi.

Jalan revolusi yang dibayangkan BK harus melalui perebutan kekuasaan atau merdeka dengan pemerintahan sendiri. Semua kekuatan revolusioner atau radikal tidak boleh saling melemahkan. Ini adalah strategi dua langkah (two stage revolution) yakni, bersatu padu merebut kemerdekaan lalu langkah selanjutnya, berkompetisi mendominasi arah revolusi kemerdekaan. Persatuan antara ideologis ini bersifat sementara.

Lima hal uraian di atas "Nasionalisme, Marhaenisme, Anti Kapitalisme dan Oligarki, Sikap Terhadap Islamisme dan Persatuan Nasional Yang Temporer" merupakan fenomena ideologi Bung Karno muda yang dapat kita rekam. Diperlihatkan apa yang perlu diteladani dan apa yang menjadi critical issue dari fenomena ideologi BK tersebut.

Kita perlu meneladani perjuangannya terhadap kaum buruh dan rakyat miskin. Kita perlu meneladani perlawanannya pada Kapitalisme dan Oligarki. Kita perlu meneladani kegigihannya meletakkan ruang bersama bagi kepentingan atau misi perjuangan dari kelompok ideologis yang bertentangan. Kita perlu mengapresiasi kemampuannya menganalisis problematika persoalan bangsa dan ketertindasan. Namun, kita perlu mewaspadai beban historis yang berat untuk menyatukan kepentingan kelompok ideologis yang selalu ada di Indonesia.

Lalu apakah ideologi BK muda ini masih relevan dengan nasib dan arah Marhaenisme dan kaum Marhaen ke depan? Apakah tafsir pertarungan Puan Maharani versus Ganjar Pranowo terwakili dalam fenomena nasib kaum buruh, tani dan nelayan yang semakin miskin di era pandemi? Apakah bangsa ini paham tentang perjuangan BK muda?

Artikel Terkait Berdasarkan Kategori

-

Advokasi Compensation and Benefit Layak Bagi Tenaga Pendidik

11 Dec 2024

-

Operasi KPK Pemantik Chaos Pilkada Bengkulu?

24 Nov 2024

-

Menyelami Bentuk-bentuk Media Massa: Dari TV ke Tiktok, Bagaimana Gen Z Terhubung?

06 Oct 2024

-

Menuju Green Election; Urgensi Pengaturan Tanggungjawab Limbah Alat Peraga Kampanye

27 Sep 2024

-

Membangun Ekosistem Kendaraan Listrik

09 Sep 2024

Topik Terkait Berdasarkan Tags

-

JMSI Bawa Kasus Penembakan Rahiman Dani ke Forum Internasional

08 Sep 2024

-

Pidato Puan di Depan Presiden: Singgung Kekuasaan, “No Viral No Justice”

16 Aug 2024

-

Teguh Santosa Daftar Calon Gubernur Sumut

22 May 2024

-

JMSI Tolak RUU Penyiaran yang Bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pers

14 May 2024

-

Hak Angket Makin Serius, Tim Anies dan Ganjar Buka Komunikasi

23 Feb 2024